DOJOサポーター中四国支部しろくまです。

4月に入りました。

今回は地元、岡山からお茶のルーツを探っていきます。一緒に岡山の話題も取り上げてます。

日本の茶道、そもそもお茶の文化はどこから?元を辿っていくと、岡山出身の茶祖とされる栄西禅師(1141~1215)平安時代に、中国で学んできた禅とお茶の種を日本に持ち帰り、茶の栽培やお茶の文化を広げたのが始まりでした。

栄西(ようさい/えいさい)どちらでも呼べます。

※栄西禅師が建立した京都最初の禅寺、建仁寺(けんにんじ)。建仁寺では栄西を「ようさい」と読んでいましたが「えいさい」の読みも間違いではありません。参考にこちら→「京都最古の禅寺 建仁寺」

ここには風神雷神の屏風が展示されてます(複製)※本物は京都国立博物館にあります。

栄西より前にお茶は日本に持ち込まれていましたが当時はお茶が貴重だったのと一部の限られた階級の者しか飲めなかったお茶を多くの人に広め、お茶が健康に良いことを「喫茶養生記」を書きました。茶の文化を広めたことから「茶祖」と呼ばれています。

栄西はあまり知られてませんが、恥ずかしながら私も地元なのに知らなかったくらいです。

もし栄西が茶の文化を広めていなかったら、後の茶道はなかったと言えます。「禅」と「お茶」は密接であり、水墨画、俳句など、武士道、茶道といった様々な日本文化や、日本人の精神、生活のあらゆる領域にも浸透しています。

茶道のあの独特な静かな空間と雰囲気は何かと思っていたら「禅」が関係してるのですね。

どうして戦国時代の武士たちが茶の作法を習得していたのか?

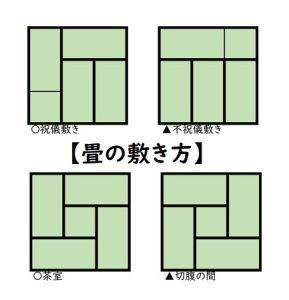

和室の畳の敷き方に「切腹の間」と「茶室」があるのはどうしてか?

(榊原畳店の画像より)

武士とお茶の関係を不思議に思っていましたが、こうやってお茶の文化のルーツを辿ってみると少しずつですが理解してきました。

地元の話題に戻ります。

栄西禅師の偉業を顕彰する大茶会「栄西茶会」が毎年岡山で開催されています。

日本三名園の一つ、岡山後楽園で昭和8年から今年で80回目になります。

昨年の4月に行ってきました。↓

県内のお茶の流派が集い、表千家や裏千家など園内の亭舎で茶会が行われています。

各流派が集まるので色んなお茶が楽しめます。

開場されてからどこも人が多くて順番待ち。何箇所かある中から茶席を選べます。

幅広い年齢層のお客さんが大勢来られていて、外国人の方もお茶を楽しんでいました。

普段は入れない趣のある亭舎でいただくのは貴重な経験で、茶席で出されるお菓子と抹茶、煎茶も美味しくて、この日のために趣向を凝らして準備された茶席、茶花や茶器など色々見れるのも楽しみの一つです。竹の形をした茶碗にほっこり(^^)

お茶だけでなく、栄西禅師の献茶式にも参加できます。

能の舞台の上で献茶式が行われます。

見学は初めてでしたが、なかなかこういう機会はないので参加出来て良かったです。

とても厳かな式でした。終わった後は自由に写真が撮れます。

今年4月27日(日)「第80回 栄西茶会」が開催されます。

大きなお茶会だと、色んな流派のお茶が楽しめるのでおすすめです(^_^)v

お茶会は敷居が高いと思われますが、お茶を飲んでほっとリラックスできますよ♪

お近くの方も、もし岡山にお越しの際はぜひ訪れてみて下さい。

お茶の文化のルーツを探っていくと、文化になるのも最初に誰かが始めてから後世に受け継がれて、その後もさまざまな形になりながら、時代と共に文化も発展していくことなのですね。

今の世の中も人の心も荒れている今だからこそ、お茶を通して心を整える時間も必要かと思います。

コメント一覧

2025年4月2日 3:24 PM木村23/

お茶の事、思いつくのは千利休とおーいお茶ぐらいで、ざっくりとしか知識のない私にとっては初耳ばかりの内容でした。こうしてルーツを見ていくと大変興味深くて面白いですね。まず、栄西禅師。中国で学んだお茶文化を持ち帰り日本の地に広めた貢献者(茶祖)プラス、岡山出身者でもある 「知らんかったわー」(゚O゚) そして禅と茶の関係性。どちらも禅道と茶道で”道”がつくように、礼に始まり礼に終わる。作法あっての道。互いが結びつくのは自然の流れだよなー 「ホンマじゃわー」(≧∇≦) そして畳。云われてみたら敷き方にも意味がある。(縁の向きは聞いたことがあります) こうして見ると何ひとつ無駄なものなんてない 「めっちゃ深いわー!!」(´O`) そして栄西茶会。毎年後楽園で開催されてるんですねー。今年は4月27日にある、ほうほう、行けそうなら行ってみるか? 普段コーヒーしか飲まない私なので、色んな流派のお茶を楽しんでみたいと思いました。お茶で心をととのえたいです! (≧∇≦)/-

2025年4月9日 10:21 AM

しろくま24/

木村さん コメントありがとうございます。千利休は茶の湯、侘び茶を確立した功績は大きくて有名ですよね。3年前の2022年には千利休生誕500年で色んな催しがありました。おーいお茶は日常の定番ですね(^^)v 以前から後楽園のイベントで見かけてたのですが、どこかの偉いお坊さんかな〜くらいしか思ってなくて、ルーツを見ていくとめちゃ重要人物で地元岡山出身だったとは知らなかったです(*_*)あと吉備津神社の近くに栄西禅師生誕地があります。これも知らなかったです。 禅と茶は密接というのは納得です。礼に始まり礼で終わる、整理整頓、掃除もそうですよね。規律を大事にするとか自然と社会や生活にも入ってると思いますね。 畳の敷き方も意味あるとか、縁の向きは聞いたことあるのですね!もう今ではマンションとか見ると部屋には畳は無くなってますね。そう見ると現代は生活様式も随分変わってきてるけど畳は落ち着きますね(^^) もし4月の栄西茶会に行けたらブログなど報告よろしくです!お茶でココロ整えよう〜(^^)vコチャコ24/

岡山と茶道の深い関わり。以前、しろくまさんが投稿された後楽園のお茶会のブログでも紹介されていましたが、本当に茶道が盛んな土地なのですね。茶道は身につけるまでにかなりの修練が必要ですが、そこも修行によって悟りを開く禅宗や武士との共通点が多いのかもしれないですね。また、稽古を続けることで自然に洗練された美しい所作が身につくのだなと、若い頃少しだけ表千家の茶道教室に通って挫折した自分からすると、茶道を続けておられる方は眩しい存在です(#^.^#)今回のブログを読んで、茶道の様々な所作の決まり事には長い時間の中で洗練されてきた日本人の「美意識」が込められていて、今も多くの人を魅了しているのだと改めて感じ入りました。機会があれば、あまり構えずゆったりとお茶をいただきたいと思いました。 和室の畳の敷き方は知らなかったので驚きました!不祝儀敷き、切腹の間、うっかり間違えてしまいそうで(*_*) 文化を大事に守ることは美意識を育てること。自分はなかなか美しい所作とは遠い日常ですが、少しでもそうしたことを意識していきたいと感じたブログでした。-

2025年4月9日 12:24 PM